Dans les bâtiments logistiques et les usines, le dallage en béton assure la continuité entre structure, machines et flux de circulation.

Lorsqu’apparaissent des désaffleurements, des affaissements ou des vibrations au passage des engins, la cause n’est pas toujours en surface : elle réside souvent dans un mouvement du support.

Ce phénomène, appelé tassement différentiel, traduit une perte d’homogénéité du sol porteur. En comprendre le mécanisme et savoir l’identifier est essentiel pour garantir la pérennité d’un sol industriel.

Lecture des signes visibles sur le terrain

Désaffleurements et pianotage

Un désaffleurement de quelques millimètres entre deux panneaux adjacents est souvent le premier indicateur d’un mouvement différentiel.

L’impact des roues de chariots à bandages durs crée une vibration sèche, perceptible par les caristes sous forme de “pianotage”.

Les arêtes s’ébrèchent progressivement, le joint se détériore et le confort de roulage diminue.

Ces symptômes, anodins au départ, signalent que certaines dalles ne sont plus en appui plein sur le support.

Affaissements localisés

Les zones dites “molles”, où le chariot semble s’enfoncer légèrement, révèlent un affaissement ponctuel.

Elles se situent souvent le long des allées principales, près des racks ou à proximité des poteaux porteurs.

L’origine peut être multiple : compactage insuffisant de la couche de forme, hétérogénéité du remblai, ou évolution hydrique du terrain.

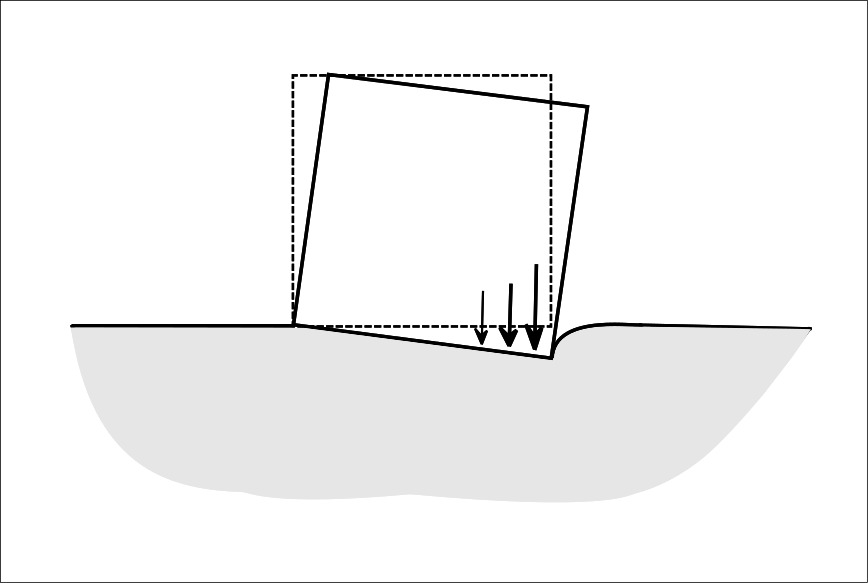

À ce stade, la dalle n’est plus sollicitée selon son schéma initial ; elle se comporte localement comme une poutre sur appuis discontinus.

Compréhension mécanique du tassement différentiel

Sur un dallage sur terre-plein, la portance globale dépend de la rigidité du béton et de la réaction du sol.

Lorsque cette réaction varie d’un point à l’autre, la dalle subit des efforts de flexion non prévus.

Un affaissement de 2 mm sous un panneau crée déjà des contraintes de traction au droit des joints et un déplacement vertical perceptible.

Les causes principales sont :

- Défaut de compactage ou de composition du support : variation de densité, présence de zones remblayées différemment.

- Conditions hydriques changeantes : infiltration, fuite ou drainage inadapté entraînant un lessivage local du sol.

- Trafic intensif et répétitif : surcharge dynamique qui accentue la fatigue des zones fragilisées.

Ces mécanismes se combinent ; la dalle finit par perdre son appui uniforme et les désordres deviennent cumulatifs.

Méthodologie de diagnostic

Étape 1 : Observation et mesure

Le diagnostic commence toujours par un relevé de planéité au laser ou à la règle de 2 m, permettant de localiser les points bas.

Les désaffleurements sont mesurés au niveau ou au comparateur, et les ouvertures de joints relevées systématiquement.

Ces données objectives servent de base à la cartographie des désordres.

Étape 2 : Vérification des conditions environnementales

On examine la présence d’humidité, de zones sombres, de traces d’efflorescences ou de fuites hydrauliques.

Ces indices orientent souvent vers une instabilité du sol liée à l’eau plutôt qu’à un problème structurel du béton.

Étape 3 : Investigations du support

Lorsque les indices convergent, un diagnostic géotechnique ciblé s’impose.

Les techniques les plus courantes sont le géoradar pour détecter des vides, la géo-endoscopie pour observer la couche de forme, et les essais de portance dynamique pour caractériser le module de réaction du sol.

L’objectif n’est pas de mesurer l’étendue du dommage visible, mais d’en identifier la cause profonde.

Interprétation et conséquences industrielles

Un tassement différentiel non traité modifie le comportement du dallage et accélère l’usure mécanique.

Les impacts répétés au franchissement des joints génèrent des fissures en bordure, l’arrachement des remplissages élastomères et la perte de planéité générale.

Sur le plan opérationnel, cela se traduit par une baisse de la vitesse de circulation, une usure accrue des engins et une dégradation du confort de conduite.

Plus le désordre évolue, plus la reprise devient complexe, car il faut alors réparer une dalle en béton abîmée tout en traitant la stabilité du support.

Agir précocement reste donc la stratégie la plus efficace : un diagnostic structuré permet de déterminer si une stabilisation localisée suffit ou si une intervention sur la structure portante s’impose.

Dans tous les cas, l’analyse doit précéder la solution.